Un equipo internacional de investigadores analizó muestras humanas y de primates para entender la transformación de la pelvis, pieza esencial en la marcha bípeda. Las claves de un estudio publicado en Nature sobre la evolución anatómica de nuestra especie

La evolución humana estuvo marcada por transformaciones anatómicas profundas, pero pocas resultaron tan decisivas como la que permitió a nuestros ancestros caminar erguidos.

Un equipo internacional de científicos, liderado por Terence Capellini, profesor y director del Departamento de Biología Evolutiva Humana de la Universidad de Harvard, identificó dos cambios genéticos y de desarrollo que reestructuraron la pelvis humana, diferenciando a los primeros homínidos de otros primates y haciendo posible la locomoción bípeda.

Este hallazgo, publicado recientemente en la revista Nature, ofrece una nueva perspectiva sobre uno de los grandes enigmas de la evolución y redefine la comprensión acerca de cómo los humanos adquirieron su modo de andar característico.

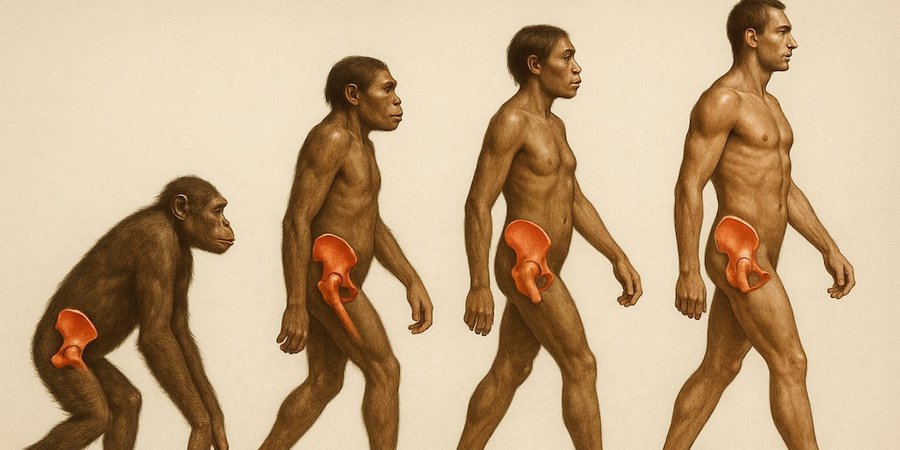

La pelvis, considerada la piedra angular de la marcha erguida, experimentó una transformación radical a lo largo de millones de años. En los simios africanos —como chimpancés, bonobos y gorilas— los huesos ilíacos son altos, estrechos y orientados de adelante hacia atrás, mientras que en los humanos estos huesos se han girado hacia los lados y forman una estructura ensanchada.

Este diseño sostiene los músculos necesarios para el equilibrio al caminar y correr. La diferencia anatómica permitió a los humanos desplazarse sobre dos piernas, aunque hasta ahora los mecanismos genéticos y de desarrollo responsables de este cambio seguían siendo enigmáticos.

Cambios genéticos clave en la pelvis y el bipedismo

El estudio dirigido por Capellini, junto a la investigadora postdoctoral Gayani Senevirathne, identificó dos procesos fundamentales que permitieron la transformación pélvica. El primero fue la reorientación de una placa de crecimiento óseo, que en los humanos se desplazó noventa grados respecto a la de los primates, permitiendo que el ilíaco se ensanchara y acortara simultáneamente.

El segundo cambio implicó una modificación en el cronograma de osificación: en los humanos, la formación ósea del ilion comienza en la parte posterior del sacro y se extiende radialmente, con una mineralización periférica que retrasa la osificación interna por hasta 16 semanas frente a otros primates. Esto posibilita que el hueso mantenga su forma ensanchada durante el crecimiento embrionario.

Para alcanzar estas conclusiones, el equipo analizó 128 muestras de tejidos embrionarios humanos y de casi dos docenas de especies de primates, procedentes de museos de Estados Unidos y Europa. Las colecciones incluían especímenes centenarios conservados en portaobjetos de vidrio o en frascos, además de tejidos embrionarios humanos recolectados por el Laboratorio de Investigación de Defectos Congénitos de la Universidad de Washington.

Se utilizaron tomografías computarizadas, análisis histológico y métodos de multiómica unicelular y transcriptómica espacial para desentrañar la anatomía y los procesos moleculares implicados en las primeras etapas del desarrollo pélvico.

Genes SOX9, PTH1R y RUNX2: implicaciones evolutivas y médicas

En el análisis genético, el equipo identificó más de 300 genes activos durante la formación de la pelvis, entre los que destacan SOX9 y PTH1R, responsables del desplazamiento de la placa de crecimiento, y RUNX2, que regula los cambios de osificación.

La importancia de estos genes se refleja en enfermedades humanas: mutaciones en SOX9 provocan displasia campomélica, una patología que resulta en una cadera anormalmente estrecha y sin ensanchamiento lateral, mientras que alteraciones en PTH1R también generan anomalías esqueléticas. Estos hallazgos explican tanto la evolución de la pelvis como el origen de determinadas patologías óseas.

El contexto evolutivo de estos cambios se sitúa entre cinco y ocho millones de años atrás, cuando los ancestros humanos se separaron de los simios africanos. La pelvis mantuvo su evolución durante millones de años, especialmente bajo la presión selectiva del llamado “dilema obstétrico”: el conflicto entre una pelvis estrecha, óptima para la locomoción, y una pelvis ancha, que facilita el nacimiento de bebés con cerebros grandes.

Según los investigadores, la osificación tardía de la pelvis humana probablemente emergió en los últimos dos millones de años, en coincidencia con el crecimiento del tamaño cerebral en los homínidos.

La evidencia fósil apoya estos hallazgos. El Ardipithecus, hallado en Etiopía y datado en 4,4 millones de años, presenta una pelvis con características intermedias entre el bipedismo y la trepa arbórea. El esqueleto de Lucy, de 3,2 millones de años, también descubierto en Etiopía, muestra una pelvis con láminas ensanchadas adaptadas a la marcha bípeda. Estos fósiles ilustran la progresiva adquisición de rasgos humanos en la configuración pélvica a lo largo de la evolución.

Un avance clave para entender la humanidad

Los autores del estudio resaltan el alcance de este avance. Capellini afirma que “en la evolución humana hubo un cambio mecanicista completo”, sin paralelo en otros primates, y que los modelos evolutivos deben adaptarse a esta nueva visión.

Senevirathne destacó la integración de múltiples enfoques para reconstruir la historia completa del desarrollo pélvico. El propio Capellini subrayó la precocidad del proceso: “Embrionariamente, a las 10 semanas tienes una pelvis” con la forma característica de los humanos.

A la luz de estos descubrimientos, los científicos proponen que el aumento del tamaño cerebral en los homínidos posteriores ocurrió en el contexto de una pelvis formada bajo un nuevo modelo evolutivo, distinto al de otros primates. Esta innovación anatómica sentó las bases para el desarrollo de una de las características más distintivas de la humanidad: la capacidad de caminar erguidos.