Un estudio liderado por científicos de Harvard analizó muestras de tejidos embrionarios de humanos y de casi dos docenas de especies de primates actuales. Qué implican los resultados

Un avance clave permitió comprender por qué los humanos caminan sobre dos piernas, uno de los rasgos más distintivos de la especie.

A través de un estudio internacional que se publicó en la revista Nature mostró que dos cambios genéticos y de desarrollo en la pelvis permitieron la evolución de la marcha bípeda.

El trabajo, liderado por un equipo de la Universidad de Harvard, reveló cómo la estructura ósea de los ancestros humanos se modificó para dar soporte al cuerpo y permitir la locomoción erguida.

Saber cómo surgió este rasgo resulta esencial para explicar no solo la anatomía humana, sino también desafíos evolutivos como el parto y el crecimiento cerebral.

El grupo estuvo encabezado por Terence Capellini, profesor y presidente del Departamento de Biología Evolutiva Humana de Harvard, junto a la investigadora principal Gayani Senevirathne. El hallazgo ofrece evidencia concreta sobre el origen de la bipedestación en la especie humana.

Explica cómo la pelvis se adaptó a la locomoción erguida y genera nuevas oportunidades para entender enfermedades del esqueleto, además de aportar información sobre lo que separa a los humanos de otros primates.

Diferencias clave en la pelvis humana

Ya se sabía que la pelvis humana es distinta a la de otros primates, especialmente en la forma y disposición del ilion, el hueso curvado que define la parte superior de la pelvis. Las formas cortas y anchas facilitan el andar en dos piernas. Pero antes de este estudio, persistían dudas sobre cómo se originó ese cambio desde una perspectiva genética y del desarrollo.

Las investigaciones clásicas sugerían que el dilema obstétrico, la necesidad de una pelvis adecuada tanto para caminar como para parir bebés con cerebros grandes, actuó como una presión evolutiva.

El equipo de investigadores buscó entonces desentrañar los mecanismos precisos y el aporte de la genética en ese ajuste anatómico.

Cómo usaron tecnología avanzada

Se analizaron 128 muestras de tejidos embrionarios humanos y casi dos decenas de especies de primates, con ejemplares de museos de Estados Unidos y Europa.

Utilizaron técnicas como la “multiómica unicelular“, que examina la actividad simultánea de cientos de genes, y “transcriptómica espacial”, que muestra cómo se expresan estos genes en regiones muy precisas del tejido. El trabajo se apoyó en tomografía computarizada y estudios histológicos para obtener una visión completa del desarrollo temprano de la pelvis.

Descubrieron que la placa de crecimiento del ilion cambió de dirección durante la formación de la pelvis, lo que provocó que el hueso girara 90 grados y diera lugar a una pelvis corta y ancha.

Según el profesor Capellini: “La histología realmente reveló que la placa se giró 90 grados, haciéndola corta y ancha al mismo tiempo”.

El estudio también determinó que la osificación, el proceso por el que el cartílago pasa a hueso rígido, empezó en la parte posterior y se extendió hacia los costados, con un retraso de aproximadamente 16 semanas en la mineralización interna. Esto permite al hueso expandirse.

En el análisis molecular, identificaron más de 300 genes vinculados con el desarrollo de la pelvis. SOX9 y PTH1R regulan el giro de la placa de crecimiento, mientras que RUNX2 guía la osificación.

Defectos en estos genes pueden provocar enfermedades óseas poco frecuentes, como la displasia campomélica, que genera pelvis estrechas y con problemas de ensanchamiento.

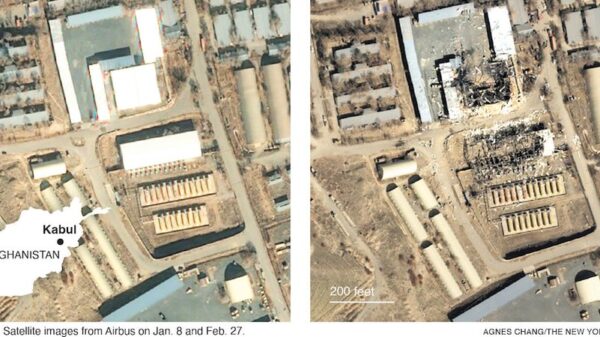

El contexto fósil ayuda a interpretar los datos. El esqueleto de Ardipithecus, de Etiopía y con unos 4,4 millones de años, tiene una pelvis intermedia, mientras que el famoso fósil Lucy, de 3,2 millones de años, ya muestra una pelvis adaptada para caminar erguido.

Los resultados sugieren que estos cambios anatómicos emergieron tras la separación evolutiva entre los ancestros humanos y los grandes simios africanos, hace entre 5 y 8 millones de años, y que el retraso en la osificación podría haberse incorporado hace menos de 2 millones de años.

Un mecanismo evolutivo sin equivalentes

Los investigadores destacaron el carácter único de la adaptación de la pelvis humana y resaltaron que “no tienen paralelo en otros simios”.

Recalcaron que el desarrollo de la pelvis en los humanos supuso “un cambio mecanístico completo”, es decir, un giro total en la manera en que se forma el hueso respecto a otros primates.

Sin embargo, reconocieron limitaciones en la posibilidad de extrapolar los datos a todos los homínidos fósiles, debido a la potencial variabilidad del desarrollo embrionario en diferentes grupos evolutivos.

Consideraron que descifrar la genética y el desarrollo de la pelvis puede ayudar a entender el origen de “trastornos del desarrollo esquelético” y abrir nuevas líneas de investigación médica.