Aunque la vida de los niños romanos podía ser breve y llena de disciplina, también estaba signada por festivales, juguetes inesperados y rituales familiares. Cómo era este contraste que aún genera fascinación y asombro

“¿Sobrevivirían los niños de hoy en la antigua Roma?” La pregunta planteada por la historiadora Bettany Hughes en una conversación con History Extra invita a reflexionar sobre cómo enfrentarían los chicos modernos las duras realidades de la infancia romana. Entre disciplina implacable, mortalidad infantil elevada y madurez exigida desde edades tempranas, la experiencia de crecer en la antigua Roma resultaría poco familiar para las generaciones actuales.

Desde que un niño conseguía caminar, debía sumarse a las tareas domésticas y asumir responsabilidades. Hughes explica: “Básicamente, en cuanto podías andar, ya trabajabas”. Esto incluía actividades que iban desde trasmitir mensajes hasta colaborar en el mantenimiento del hogar.

Lejos de tratarse solo de una necesidad práctica, esta exigencia reflejaba una visión social en la que la infancia servía como preparación para cumplir con el deber, ya fuera como agricultor, soldado, madre o ciudadano. Entonces, ¿cómo era crecer en la antigua Roma?

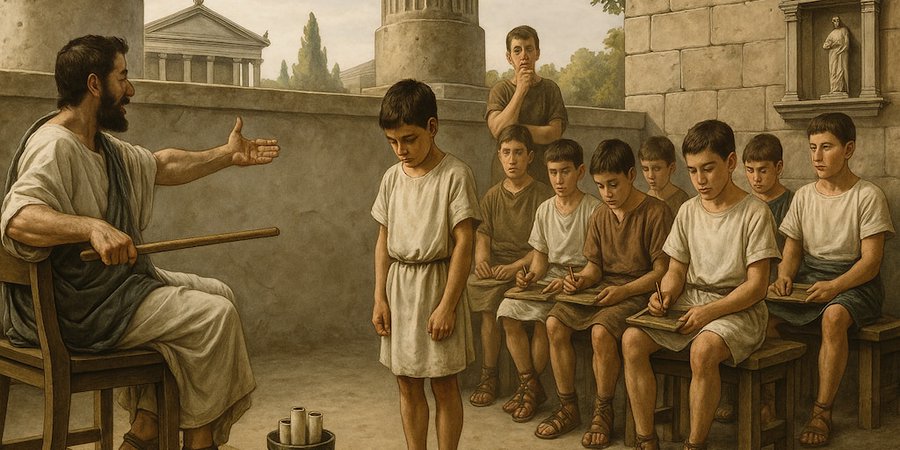

Autoridad familiar y disciplina

El rigor se reforzaba dentro del núcleo familiar, dominado por el paterfamilias, quien ostentaba autoridad legal absoluta sobre la familia, incluyendo el derecho a imponer castigos severos o repudiar a los hijos. La disciplina se ejercía físicamente. “Los niños eran reprendidos con varas y látigos”, señala Hughes, práctica considerada fundamental para moldear el carácter.

Los textos de la época recogían consejos estrictos sobre el proceso de crianza. La premisa de que “ahorrar la vara es malcriar al niño” se aceptaba plenamente, y la severidad se justificaba como expresión de autocontrol, fortaleza y obediencia.

Integración social y rituales

A pesar de la exigencia, los niños no estaban excluidos del tejido social y cultural. Participaban en festividades y rituales que promovían el sentido de pertenencia. Entre las más significativas se encontraba la Parentalia, en febrero, donde las familias honraban a los antepasados y reforzaban el vínculo genealógico. “Existían festivales dedicados a los ancestros”, subraya Hughes en History Extra, y la participación en ellos inculcaba respeto por la historia familiar.

El paso a la adultez traía también sus propios ritos. La Liberalia, en marzo, marcaba para los varones el momento en que recibían la toga virilis y eran reconocidos como ciudadanos plenos. Hughes lo describe como la confirmación de que el joven “se había convertido en un hombre de verdad”.

Durante la Saturnalia, en diciembre, los niños accedían a banquetes, regalos e incluso invertían temporalmente los roles habituales, una dinámica que influiría sobre las futuras tradiciones navideñas.

Algo similar sugiere la arqueóloga Maureen Carroll, en la investigación publicada en el Journal of Roman Archaeology, donde analiza sepulturas infantiles halladas en la Italia romana. Sus conclusiones apuntan a que, pese a la dureza del entorno, los niños formaban parte de la vida comunitaria a través de rituales y ceremonias. Estas prácticas, asegura, no solo marcaban la pertenencia familiar, sino que también mitigaban, al menos simbólicamente, el impacto de una mortalidad infantil tan elevada.

Juegos y desigualdad social

En la vida cotidiana, los juegos y juguetes ofrecían momentos de esparcimiento, aunque el acceso a ellos dependía del estatus social. Los descubrimientos arqueológicos muestran que los pasatiempos podían ser muy simples, reutilizando materiales de desecho. Uno de los juegos más extendidos era el de los huesos de tobillo: se lanzaban pequeños huesos para obtener distintas puntuaciones.

“Todo el mundo parecía jugar a los huesos de tobillo en la antigüedad”, afirma Hughes. Quienes provenían de familias acomodadas tenían opciones más suntuosas, como carros tirados por cabras. El militarismo también se reflejaba en el juego: los varones recibían espadas y dagas de madera para simular batallas.

En cuanto a las muñecas, podían estar hechas de terracota o marfil, con extremidades articuladas y gran detalle, lo que según Hughes “sorprende por su sofisticación”.

Mortalidad y madurez prematura

Sin embargo, la realidad era más compleja: gran parte de los niños no llegaba a disfrutar de estos juegos. Se estima que entre el 30% y el 50% fallecía antes de los diez años, a causa de enfermedades, desnutrición y falta de atención médica eficaz.

En un artículo del Journal of Interdisciplinary History, el investigador Neville Pilkington estimó, a partir de restos óseos y modelos demográficos, que hasta la mitad de los niños romanos moría antes de cumplir diez años. Las causas iban desde enfermedades y desnutrición hasta la falta de cuidados médicos eficaces.

Este panorama, de acuerdo con el trabajo, forzaba a las familias a incorporar a sus hijos al trabajo doméstico o agrícola, apenas lograban caminar, como parte de una preparación temprana para la adultez.

Las familias, conscientes de esta situación, solían tener muchos hijos. Ni siquiera así se amortiguaba el impacto de la muerte infantil: tumbas, relieves y epitafios testimonian el dolor de los padres. La aceptación pragmática de esa pérdida provocaba que los niños se vieran obligados a madurar precozmente.

El análisis de Hughes para History Extra concluye que un niño moderno necesitaría soportar trabajos duros, castigos físicos y adoptar una mentalidad basada en el deber, la jerarquía y la fortaleza para sobrevivir en ese entorno. La infancia romana era, ante todo, una fase estricta de preparación hacia la adultez, con escaso margen para el error.

A pesar de la dureza de aquel entorno, sobreviven elementos reconocibles: los juegos, los rituales familiares y las ceremonias de transición siguen presentes, lo que evidencia que incluso en circunstancias adversas, la infancia encuentra espacios de alegría y pertenencia.